अनेकांतवाद और स्यादवाद की अवधारणा

जैन दर्शन के तीन मूलभूत सिद्धान्त हैं- (1) अनेकांतवाद, (2) नयवाद, (3) स्यादवाद । आगम युग में नयवाद प्रधान था। दार्शनिक युग अथवा प्रमाण युग में स्यादवाद और अनेकांतवाद प्रमुख बन गया, तथा नयवाद गौण हो गया।

- जैन मतानुसार किसी भी वस्तु के अनन्त गुण होते हैं।

- मुक्त या कैवल्य प्राप्त साधक को ही अनन्त गुणों का ज्ञान संभव है।

- साधारण मनुष्यों का ज्ञान आंशिक और सापेक्ष होता है।

- आंशिक और सापेक्ष ज्ञान से सापेक्ष सत्य की प्राप्ति ही संभव है, निरपेक्ष सत्य की प्राप्ति नहीं।

- सापेक्ष सत्य की प्राप्ति के कारण ही किसी भी वस्तु के संबंध में साधारण व्यक्ति का निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं हो सकता।

- लोगों के बीच मतभेद रहने का कारण यह है कि वह अपने विचारों को नितान्त सत्य मानने लगते हैं और दूसरे के विचारों की उपेक्षा करते हैं।

अनेकांतवाद

अनेकांतवाद जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धान्तों में से एक है। मौटे तौर पर यह विचारों की बहुलता का सिद्धान्त है। अनेकांतवाद की मान्यता है कि भिन्न-भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग-अलग समझ आती है। अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता।

अनेकान्तवाद के अनुसार प्रत्येक प्रकार के ज्ञान (मति, श्रुति , अवधि, मनः पर्याय) को 7 स्वरूपो में व्यकत किया जा सकता है जो इस प्रकार है-

(1) है

(2) नहीं है

(3) है और नही है

(4) कहा नहीं जा सकता

(5) है किंतु कहा नहीं जा सकता

(6) नहीं है और कहा जा सकता

(7) नहीं है और कहा नहीं जा सकता।

इस तरह अनेकांतवाद को ‘सप्तभंगी ज्ञान’ भी कहा जा सकता है।

अनेकांतवाद को एक हाथी और पांच अंधों की कहानी से बहुत ही सरल तरीके से समझा जा सकता है। पांच अंधे एक हाथी को छूते हैं और उसके बाद अपने-अपने अनुभव को बताते हैं। एक अंधा हाथी की पूंछ पकड़ता है तो उसे लगता है कि यह रस्सी जैसी कोई चीज है, इसी तरह दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड़ पकड़ता है उसे लगता है कि यह कोई सांप है।

इसी तरह तीसरे ने हाथी का पांव पकड़ा और कहा कि यह खंभे जैसी कोई चीज है, किसी ने हाथी के कान पकड़े तो उसने कहा कि यह कोई सूप जैसी चीज है, सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं। जब सब एक साथ आए तो बड़ा बवाल मचा। सबने सच को महसूस किया था पर पूर्ण सत्य को नहीं, एक ही वस्तु में कई गुण होते हैं पर हर इंसान के अपने दृष्ठिकोण की वजह से उसे वस्तु के कुछ गुण गौण तो कुछ प्रमुखता से दिखाई देते हैं। यही अनेकांतवाद का सार है।

स्यादवाद

दर्शन के क्षेत्र में महावीर का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है- ‘स्यादवाद का सिद्धांत।’ इस सिद्धांत का सीधा सा अर्थ यह है कि हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष होता है तथा हमें ईमानदारी से यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिये। हमें ऐसे दावे करने से बचना चाहिए कि हमारा ज्ञान असीमित है। ‘स्यादवाद’ मूलतः ‘स्यात्’ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है- ‘संभवतः’ या ‘हो सकता है’। किंतु महावीर ने इस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया, वह है ‘सापेक्षतः’। इसका अर्थ है कि हमारे पास जो ज्ञान है, वह निरपेक्ष न होकर सापेक्ष है।

- यहाँ प्रयुक्त शब्द ‘स्यात’ सापेक्ष के अर्थ में है और स्यादवाद का सही अनुवाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है।

- वास्तविकता के अनंत पहलू हैं। उन सभी को जानना सर्वज्ञ होना है (केवला-ज्ञान के माध्यम से)।

- लेकिन, आम आदमी के लिए, इन सभी पहलुओं को जानना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए, हमारे सभी निर्णय आवश्यक रूप से सापेक्ष, सशर्त और सीमित हैं, केवल कुछ शर्तों, परिस्थितियों या इंद्रियों में ही अच्छे हैं।

- ‘स्यात’ या ‘अपेक्षाकृत बोलना’ हमारे सभी निर्णयों से पहले होना चाहिए। पूर्ण पुष्टि और पूर्ण अस्वीकृति दोनों गलत हैं। हमारे सभी निर्णय सशर्त और दोधारी हैं।

- स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है ‘विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि’।

साधारण मनुष्यों में संपूर्ण वास्तविकता को पहचानने की शक्ति नहीं होती है किंतु वे अपने ज्ञान की पूर्णता का दावा ठोकने के लालच में अपने सीमित ज्ञान को ही निरपेक्ष ज्ञान की तरह पेश करते हैं। जिस तरह छहों अंधे नहीं समझ पा रहे कि उनके दावे सत्य से बहुत दूर हैं, उसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी जीवन भर निरर्थक दावे करता रहता है किंतु यह नहीं समझ पाता कि उसकी बातों में कोई सार नहीं है।

महावीर सुझाते हैं कि मनुष्य को अपने हर दावे से पहले यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसकी बात सापेक्ष रूप में ही सही है। सरल भाषा में कहें तो व्यक्ति को अपनी राय देते हुए कुछ सापेक्षतासूचक वाक्यांशों जैसे ‘जहाँ तक मैं समझता हूँ’, ‘मेरा मानना है’, ‘मेरे ख्याल से’, ‘जितनी जानकारी मेरे पास है, उसके अनुसार’ आदि का प्रयोग करते रहना चाहिए। ऐसी भाषा से विनम्रता तो झलकती ही है, यह खतरा भी नहीं रहता कि व्यक्ति की बात गलत साबित होगी।

वर्तमान समय में स्यादवाद का महत्व

अगर ध्यान से देखें तो स्यादवाद वर्तमान काल के लिए एक बेहद जरूरी विचार है। आज दुनिया में तमाम तरह के झगड़े हैं, जैसे- सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद तथा जातिवाद इत्यादि। इन सारे झगड़ों के मूल में बुनियादी दार्शनिक समस्या यही है कि कोई भी व्यक्ति, देश या संस्था अपने दृष्टिकोण से टस से मस होने को तैयार नहीं है। सभी को लगता है कि अंतिम सत्य उन्हीं के पास है। दूसरे के पक्ष को सुनने और समझने का धैर्य किसी के पास नहीं है। अधैर्य इतना अधिक है कि वे अपने निरपेक्ष दावों के लिए दूसरों की जान लेने से भी नहीं चूकते।

स्यादवाद को स्वीकार करते ही हमारा नैतिक दृष्टिकोण बेहतर हो जाता है। हम यह मान लेते हैं कि न तो हम पूरी तरह सही हैं और न ही दूसरे पूरी तरह गलत। हम उनके विचारों को भी स्वीकार करने लगते हैं और दो विरोधी समूहों के बीच सार्थक संवाद की गुंजाइश बन जाती है। अगर विभिन्न धर्मों के बीच ऐसा संवाद होने लगे तो धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्मसमभाव सिर्फ किताबी बातें नहीं रहेंगी बल्कि हमारी दुनिया का सच बन जाएंगी।

निष्कर्ष

अनेकांतवाद और स्यादवाद में मूल अंतर यह है कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत विशेषताओं का ज्ञान है जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना के किसी विशेष गुण के सापेक्ष विवरण की एक प्रक्रिया है।

Also refer :

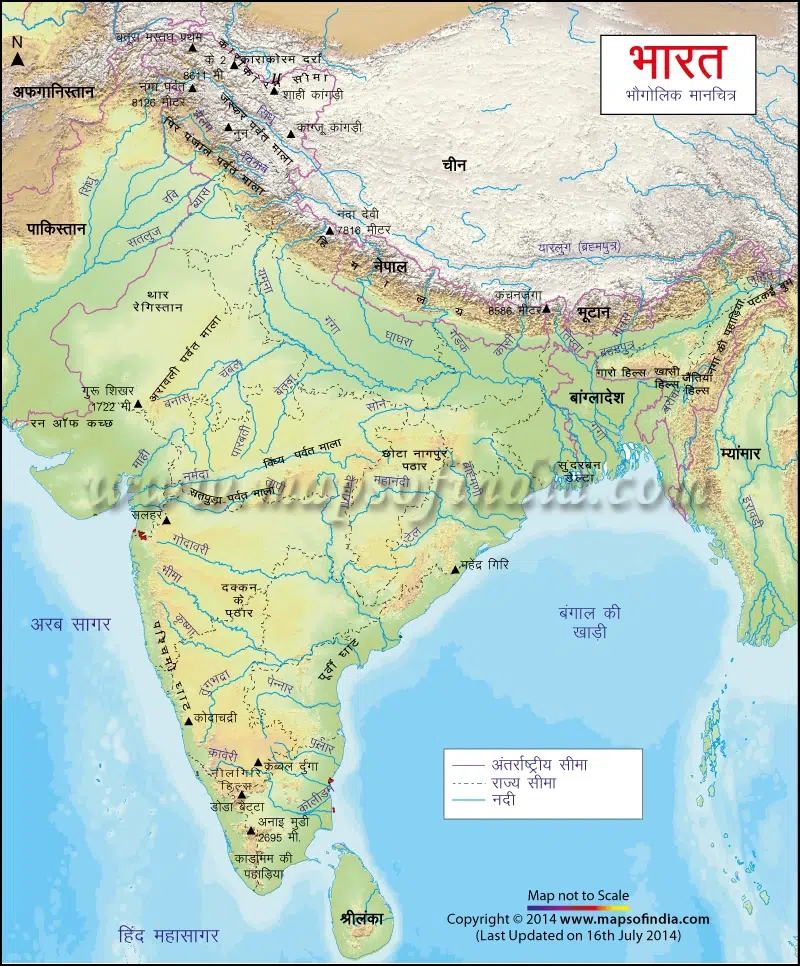

- भारत की मंदिर स्थापत्य कला

- भारतीय पाषाण युग

- सिन्धु घाटी सभ्यता

- सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल

- प्राचीन भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न

- हीनयान, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के बीच महत्वपूर्ण अंतर

- बौद्ध धर्म में बोधिसत्व

- Download the pdf of Important MCQs From the History Of Ancient India

- भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय