जैन धर्म की उत्पत्ति

जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो दर्शन में निहित है जो सभी जीवित प्राणियों को अनुशासित अहिंसा के माध्यम से मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शुद्धता और ज्ञान का मार्ग सिखाता है। जैन धर्म का सार ब्रह्मांड में हर प्राणी के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए चिंता है।

- जैन धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता में आया, जब भगवान महावीर ने इस धर्म का प्रचार किया।

- इस धर्म के 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे।

- जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे।

- इन चौबीस शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता था- वे लोग जिन्होंने जीवित रहते हुए सभी ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त कर लिए थे और लोगों को इसका उपदेश दिया था।

- जैन शब्द की उत्पत्ति जिन या जैन से हुई है जिसका अर्थ है ‘विजेता’।

- जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयिन, चन्द्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष आदि।

जैन धर्म की उत्पत्ति के कारण

- 6ठी शताब्दी ई.पू. में धार्मिक अशांति थी। हिंदू धर्म जटिल कर्मकांडों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। उत्तरवैदिक काल की जटिल रस्में और बलिदान जो काफी मंहगे थे और आम जनता द्वारा स्वीकार्य नहीं थे।

- वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया, जहाँ दो उच्च वर्ग कई विशेषाधिकारों का आनंद लेते थे।

- व्यापार के विकास के कारण वैश्यों की आर्थिक हालत में सुधार हुआ। जिसके परिणामस्वरूप वे वर्ण व्यवस्था में अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नए उभरते हुए धर्म का समर्थन किया।

जैन धर्म के सिद्धांत

- महावीर ने वैदिक सिद्धांतों को खारिज कर दिया। वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार, ब्रह्मांड कारण और प्रभाव की प्राकृतिक घटना का एक उत्पाद है।

- वह कर्म और आत्मा के स्थानान्तरण में विश्वास करते थे। शरीर मरता है पर आत्मा नहीं।

- किसी के कर्म के अनुसार उसे दंडित या पुरस्कृत किया जाएगा।

- तपस्या और अहिंसा के जीवन की वकालत की।

- समानता पर जोर दिया लेकिन बौद्ध धर्म के विपरीत जाति व्यवस्था को खारिज नहीं किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ‘अच्छा’ या ‘बुरा’ हो सकता है, जन्म से नहीं।

- तपस्या को एक बड़ी लंबाई तक ले जाया गया। भुखमरी, नग्नता और आत्म-पीड़न को उजागर किया गया।

- इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की बल्कि वर्ण व्यवस्था और अनुष्ठानिक वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का प्रयास किया।

- महावीर के अनुसार, एक व्यक्ति पिछले जन्म में पापों या पुण्यों के परिणाम के रूप में उच्च या निम्न वर्ण में पैदा होता है। इस प्रकार, जैन धर्म आत्मा के स्थानान्तरण और कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है।

- अनेकांतवाद: इस बात पर जोर देता है कि परम सत्य और वास्तविकता जटिल है, और इसके कई-पहलुओं यानी बहुलता का सिद्धांत है। यह कई, विविध, यहाँ तक कि विरोधाभासी दृष्टिकोणों की एक साथ स्वीकृति को संदर्भित करता है।

- स्याद्वाद: सभी निर्णय सशर्त होते हैं, केवल कुछ स्थितियों, परिस्थितियों या इंद्रियों में अच्छे होते हैं। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है ‘विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि’।

- उनके बीच मूल अंतर यह है कि अनेकांतवाद सभी भिन्न लेकिन विपरीत गुणों का ज्ञान है जबकि स्यादवाद किसी वस्तु या घटना के किसी विशेष गुण के सापेक्ष वर्णन की एक प्रक्रिया है।

- मोक्ष प्राप्त करने के लिए तीन मार्ग (तिरत्न) बताए गए हैं। वे 3 मार्ग ये हैं-

- सम्यक दर्शन- सब तत्वों में अंतर्दृष्टि- जीव, अजीव, आस्रव, कर्म बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष।

- सम्यक ज्ञान- वास्तविक विवेक।

- सम्यक चरित्र- दोष रहित और पवित्र आचरण। इसके दो रूप हैं- श्रावकाचार- ये गृहस्थों के लिए है। श्रमणाचार- ये मुनियों के लिए है। दोनों का लक्ष्य एक है- अहिंसा का पालन।

- जैन धर्म के पांच सिद्धांत

- अहिंसा : जीव को क्षति न पहुँचाना

- सत्या : झूठ मत बोलो

- अस्तेय : चोरी मत करो

- अपरिग्रह: संपत्ति का अधिग्रहण न करें

- ब्रह्मचर्य: संयम का पालन करें

वर्धमान महावीर

- 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के पास कुण्डग्राम नामक गाँव में 540 ईसा पूर्व में हुआ था।

- वह ज्ञातृक वंश से संबंधित था और मगध के शाही परिवार से जुड़ा था।

- उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक क्षत्रिय वंश के प्रमुख थे और उनकी माता त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थीं।

- महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनोज्जा प्रियदर्शनी था।

- महावीर के बचपन का नाम वर्द्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात् अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संयास-जीवन को स्वीकारा था।

- 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को 498 ई पू में 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य प्राप्त हुआ। जैन धर्म में कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान को कहते हैं।

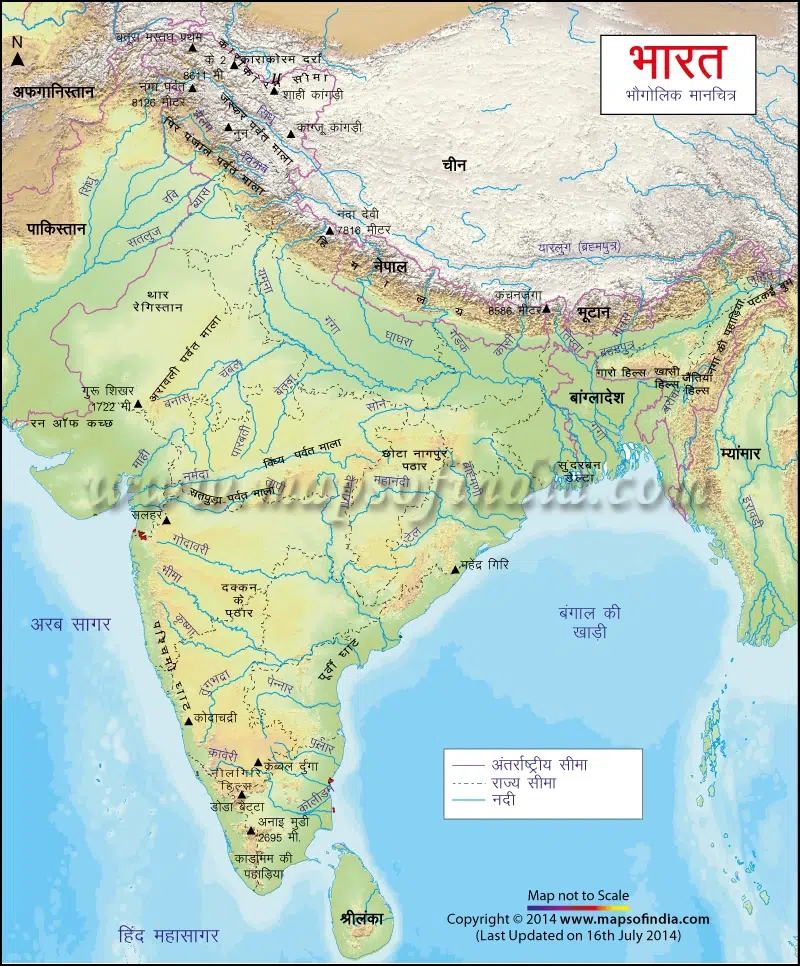

- जैन आगम एवं प्राचीन शास्त्रों में वर्णित भौगोलिक वर्णन के आधार पर आधुनिक विद्वानों ने वर्तमान के जमुई शहर को जृम्भिक ग्राम और किउल नदी को ऋजुकूला नदी प्रमाणित किया है।

- महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद (प्रियदर्शनी के पति) जामिल बने।

- प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी।

- उन्होंने अपना पहला उपदेश पावा में दिया।

- हर तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा होता था और महावीर का प्रतीक सिंह था।

- उनके मिशन उन्हें कोशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि ले गए।

- 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

संप्रदाय

लगभग 300 ई.पू. में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किन्तु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया जिसके परिणामस्वरूप जैन मत श्वेताम्बर एवं दिगम्बर नामक दो सम्प्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेताम्बर (श्वेत वस्त्र धारण करने वाले) एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगम्बर (नग्न रहने वाले कहलाए)।

दिगंबर

- इस संप्रदाय के साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते हैं। पुरुष साधु कपड़े नहीं पहनते हैं जबकि महिला भिक्षु बिना सिले सादी सफेद साड़ी पहनती हैं।

- सभी पांच व्रतों (सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य) का पालन करें।

- माना कि स्त्री मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती।

- भद्रबाहु इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे।

- दिगंबर के प्रमुख उप-संप्रदाय हैं: मूला संघ, बिसापंथ, तेरापंथ, तारनपंथ या समायपंथ।

श्वेताम्बर

- साधु सफेद वस्त्र धारण करते हैं।

- केवल 4 व्रतों का पालन करें (ब्रह्मचर्य को छोड़कर)।

- विश्वास करें कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं।

- स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे।

- श्वेतांबर के प्रमुख उप-संप्रदाय हैं: मूर्तिपूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी।

जैन धर्म का प्रसार

- महावीर ने अपने अनुयायियों की एक व्यवस्था बनाई जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को प्रवेश दिया गया।

- जैन धर्म बहुत स्पष्ट रूप से खुद को हिंदू धर्म से अलग नहीं कर पाया, इसलिए यह धीरे-धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी।

- चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु द्वारा जैन धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था और उन्होंने श्रवणबक्लागोला में चंद्रगिरि में सल्लेखना व्रत (आत्मा का विनाश या खुद को मौत के घाट उतारना) किया।

- कलिंग पर शासन करने वाले चेदि वंश के सबसे महान शासक खारवेल ने 161 ईसा पूर्व में कमरागिरी में एक जैन परिषद बुलाई थी। श्वेतांबर और दिगंबर को एक करने के लिए लेकिन उनका प्रयास विफल रहा।

- सिद्धिराज और कामरापाल – गुजरात के शासकों ने श्वेतांबर जैनों का संरक्षण किया।

- राष्ट्रकूट जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूटों में सबसे महान अमोघवर्ष ने प्रसिद्ध ‘रत्नमालिका’ और ‘कविराजमार्ग’ की रचना की। जैन धर्म के ये दो ग्रंथ कैनरसी (प्राकृत रूप में कन्नड़) में लिखे गए हैं। जैन धर्म ने अहिंसा के पालन के कारण जल्द ही संरक्षण खो दिया और बहुत जल्द इसे ब्राह्मणवाद द्वारा आत्मसात कर लिया गया जिसने इसकी पहचान को अंतिम झटका दिया।

जैन परिषद

- प्रथम जैन परिषद: तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित और अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की।

- द्वितीय जैन परिषद: 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण ने की थी। 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संकलन।

प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिह्न

| जैन तीर्थंकर | प्रतीक चिह्न |

| ऋषभदेव (प्रथम) | सांड |

| अजितनाथ (द्वितीय) | हाथी |

| संभव (तृतीय) | घोड़ा |

| संपार्श्व (सप्तम) | स्वास्तिक |

| शांति (सोलहवाँ) | हिरण |

| नामि (इक्कीसवें) | नीलकमल |

| अरिष्टनेमि (बाईसवाँ) | शंख |

| पार्श्व (तेइसवाँ) | सर्प |

| महावीर (24 वें) | सिंह |

जैन वास्तुकला

जैन वास्तुकला को अपनी खुद की शैली के साथ मान्यता नहीं दी जा सकती, यह लगभग हिंदू और बौद्ध शैलियों की एक शाखा थी।

जैन वास्तुकला के प्रकार:

लयाना/गुम्फा (गुफाएं)

- एलोरा की गुफाएं (गुफा संख्या 30-35)- महाराष्ट्र

- मांगी तुंगी गुफा- महाराष्ट्र

- गजपंथ गुफा- महाराष्ट्र

- उदयगिरि-खंडगिरी गुफाएं- ओडिशा

- हाथी-गुम्फा गुफा- ओडिशा

- सित्तनवसल गुफा- तमिलनाडु

मूर्तियां

- गोमेतेश्वर/बाहुबली की मूर्ति- श्रवणबेलगोला, कर्नाटक

- अहिंसा की मूर्ति (ऋषभनाथ) – मांगी-तुंगी पहाड़ियां, महाराष्ट्र

जियानालय (मंदिर)

- दिलवाड़ा मंदिर- माउंट आबू, राजस्थान

- गिरनार और पलिताना मंदिर- गुजरात

- मुक्तागिरी मंदिर- महाराष्ट्र

- मनस्तंभ: यह मंदिर के सामने की ओर पाया जाता है, जिसका धार्मिक महत्व है, जिसके शीर्ष पर और चारों दिशाओं में तीर्थंकर की छवि वाले एक सजावटी स्तंभ संरचना है।

- बसदीस: कर्नाटक में जैन मठवासी प्रतिष्ठान या मंदिर।

जैन साहित्य

जैन साहित्य को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

आगम या विहित साहित्य (आगम सूत्र)

- आगम साहित्य में कई ग्रंथ शामिल हैं, जो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं।

- वे प्राकृत भाषा के एक रूप, अर्ध-मागधी में लिखे गए हैं।

गैर-अगम साहित्य

- गैर-अगम साहित्य में आगम साहित्य की टिप्पणी और व्याख्या, और तपस्वियों और विद्वानों द्वारा संकलित स्वतंत्र रचनाएँ शामिल हैं।

- वे प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पुरानी मराठी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिल, जर्मन और अंग्रेजी जैसी कई भाषाओं में लिखे गए हैं।

जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है?

- जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं।

- जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता जबकि बौद्ध धर्म करता है।

- जैन धर्म आत्मा के अवतरण यानी पुनर्जन्म में विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता है।

- बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग बताता है जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों को पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है। जैन धर्म में तपस्या करते-करते सूखकर कांटा हो जाना, कई दिनों तक अन्न और जल का ग्रहण न करना, तपस्या करते-करते प्राण त्याग देना अच्छा समझा जाता था। यह सब सर्वसाधारण लोग नहीं कर सकते थे. इसलिए घोर तपस्या के सिद्धांत ने जैन धर्म को अधिक लोकप्रिय नहीं होने दिया।

आज की दुनिया में जैन विचारधारा की प्रासंगिकता

- अनेकांतवाद के जैन सिद्धांत का सामाजिक संदर्भ में व्यावहारिक रूप में अनुवाद करने का अर्थ तीन सिद्धांत होंगे:

- हठधर्मिता या कट्टरता का अभाव

- दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना

- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग

- अनेकांतवाद दुनिया में बौद्धिक और सामाजिक सहिष्णुता की भावना पर प्रकाश डालता है।

- अहिंसा (अहिंसा) के सिद्धांत को समाज में स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए आज की परमाणु दुनिया में प्रमुखता मिलती है।

- अहिंसा की अवधारणा बढ़ती हिंसा और आतंकवाद का मुकाबला करने में भी मदद कर सकती है।

- अपरिग्रह (गैर-आधिपत्य) का सिद्धांत उपभोक्तावादी आदतों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है क्योंकि लालच और स्वामित्व की प्रवृत्ति में भारी वृद्धि हुई है।

- कार्बन उत्सर्जन पैदा करने वाली अवांछित विलासिता को दूर करके ग्लोबल वार्मिंग को भी इस विचार से ठीक किया जा सकता है।

इसे भी पढ़ें:

श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर

प्राचीन भारतीय इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न

हीनयान, महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के बीच महत्वपूर्ण अंतर

बौद्ध धर्म में बोधिसत्व

भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री

भारत के प्रमुख मंदिर

गांधार, मथुरा तथा अमरावती शैलियों में अंतर