प्राचीन भारत की जल संचयन प्रणाली

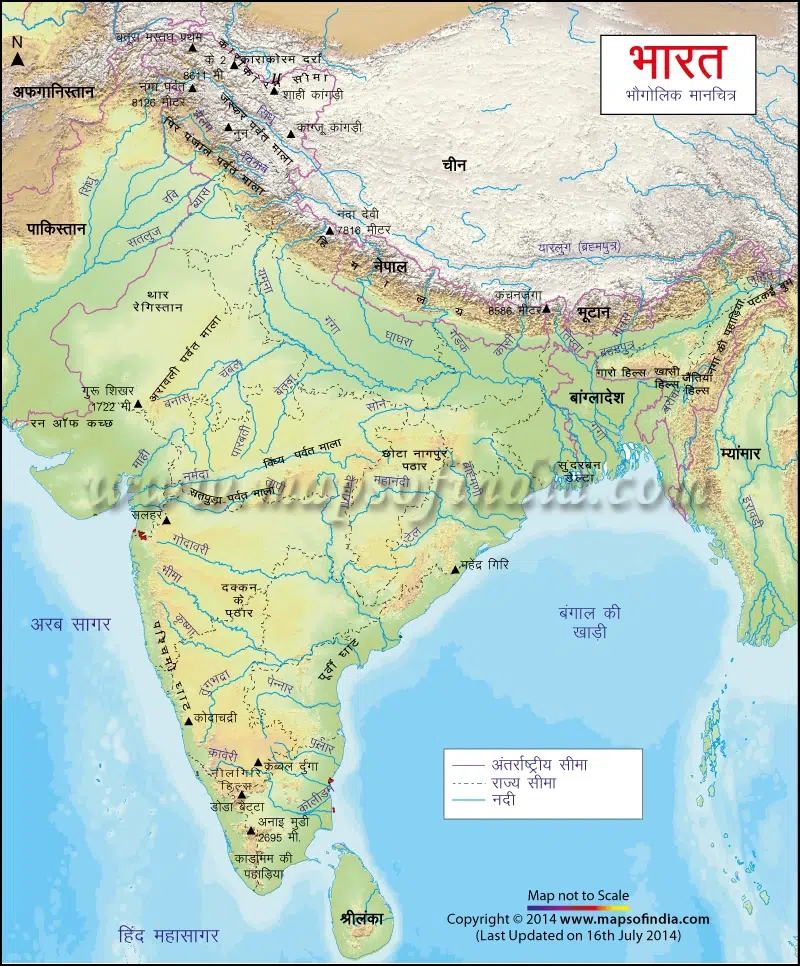

हमारे देश में जल संसाधनों के प्रबन्धन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही भारतीय लोगों ने सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ भारत की जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और अन्य विविधताओं को ध्यान में रखकर बरसाती पानी, नदी-नालों, झरनों और जमीन के नीचे मिलने वाले, भूजल संसाधनों के विकास और प्रबन्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की थी। राजस्थान में खड़ीन, कुंड और नाडी, महाराष्ट्र में बन्धारा और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बन्धी, बिहार में आहर और पइन, हिमाचल में कुहल, तमिलनाडु में इरी, केरल में सुरंगम, जम्मू क्षेत्र के कांडी इलाके के पोखर, कर्नाटक में कट्टा पानी को सहेजने और एक से दूसरी जगह प्रवाहित करने के कुछ अति प्राचीन साधन थे, जो आज भी प्रचलन में हैं।

जल संसाधनों से जुड़ा यह प्रबन्धन वर्ष के अधिकांश दिनों तक बर्फ से ढके लद्दाख से लेकर दक्षिण के पठार तथा थार के शुष्क मरुस्थल से लेकर अति वर्षा वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विशिष्ट और स्थानीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त था। इन सभी स्थानों पर वहाँ की जलवायु और पानी अथवा बर्फ की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जल संचय, उसके निस्तार और सिंचाई में उपयोग के तौर-तरीके खोजे गए थे। तथा समय की कसौटी पर खरी विधियाँ विकसित की गई थीं।

पारम्परिक जल संचयन प्रणाली का महत्व

पारम्परिक व्यवस्थाएँ उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और संस्कृति की विशिष्ट देन होती है, जिनमें उनका विकास होता है। वे न केवल काल की कसौटी पर खरी उतरी हैं, बल्कि उन्होंने स्थानीय जरूरतों को भी पर्यावरण में तालमेल रखते हुए पूरा किया है। आधुनिक व्यवस्थाएँ जहाँ पर्यावरण का दोहन करती हैं, उनकी विपरीत यह प्राचीन व्यवस्थाएँ पारिस्थितिकीय संरक्षण पर जोर देती है। पारम्परिक व्यवस्थाओं को अनन्त काल से साझा मानवीय अनुभवों से लाभ पहुँचता रहा है और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है।

जल प्रबन्धन का पहला प्रमाण सिंधु घाटी में खुदाई के दौरान मिला। धौरावीरा में अनेक जलाशयों के प्रमाण भी मिले हैं। इस क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार कुएँ बनाने की कला का विकास भी हड़प्पा काल में हुआ था। इस क्षेत्र में हुई खुदाई तथा सर्वेक्षणों से विदित हुआ है कि वहाँ हर तीसरे मकान में कुआँ था।

भारत में वर्षा बहुत ही मौसमी होती है। देश में कुल वार्षिक वर्षा 1,170 मिमी होती है, वह भी केवल तीन महीनों में। देश के 80 प्रतिशत हिस्से में इस वर्षा का 80 फीसदी भाग इन्हीं तीन महीनों में गिरता है। बरसात के मौसम में पूरी वर्षा 200 घंटे होती है और इसका आधा हिस्सा 20-30 घंटों में होता है। परिणामतः वर्षा का बहुत ज्यादा पानी बेकार बह जाता है।

भारी वर्षा के दौरान नदियों के बाँध भी वहाँ से बह जाने वाले पानी का मात्र 20 फीसदी या उससे भी कम जमा कर पाते हैं। बाकी 80 फीसदी पानी भी बिना उपयेाग के बह जाने दिया जाता है, ताकि बाँध को क्षति न पहुँचे।

जल संचयन का सिद्धान्त यह है कि वर्षा के पानी को स्थानीय जरूरतों और भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से संचित किया जाय। इस क्रम में भूजल का भण्डार भी भरा जाता है। जल संचयन की पारम्परिक प्रणालियों से लोगों की घरेलू और सिंचाई सम्बन्धी जरूरतें पूरी होती रही हैं।

उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि ई.पू चौथी शताब्दी से ही देश के कई क्षेत्रों में छोटे-छोटे समुदाय जल संचय और वितरण की कारगर व्यवस्था करते रहे। नंद के शासन में (363-321 ई.पू.) शासकों ने नहरें और समुदाय पर निर्भर सिंचाई प्रणालियाँ बनाईं। मध्य भारत के गौड़ शासकों ने सिंचाई और जल आपूर्ति की न केवल बेहतर प्रणालियाँ बनाईं, बल्कि उनके रख-रखाव के लिये आवश्यक सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ भी विकसित की थीं।

यह प्रणालियाँ इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि सूखे या अकाल के लम्बे दौर में भी उन्होंने समुदायों को जीवनदान दिया है। लेकिन कभी-कभी जब वर्षों तक वर्षा नहीं होती थी तो छोटी प्रणालियाँ नाकाम हो जाती थीं। इससे बड़ी प्रणालियों की जरूरत बन जाती। लेकिन छोटी और बड़ी प्रणालियों के बीच सन्तुलन सावधानी के साथ बनाए रखा जाता था। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रणालियों के नियोजन और क्रियान्वयन में ग्रामीण और शहरी दोनों समुदाय भाग नहीं लेते। इस तरह, अतीत हमें भविष्य के लिये सबक देता है।

प्रमुख भारतीय पर्यावरण संबंधी संस्थाएँ

आधुनिक प्रणालियों की समस्या

आज, लोग आधुनिक प्रणाली चाहते हैं, क्योंकि जब घर में नल खोलते ही पानी आ सकता है तो कुएँ या तालाब से पानी लाने के लिये पैदल चलना कौन चाहेगा। इसी तरह सिंचाई के लिये पम्पसेट का बटन दबाते ही या बाँध का दरवाजा खोलते ही पानी पाना हर कोई चाहेगा। लेकिन जब नल सूखता है और बाँध में मिट्टी भरने लगती है और आधुनिक प्रणालियाँ नाकाम होने लगती हैं तब लोगों को पारम्परिक प्रणालियों की सुध आती है।

पारम्परिक प्रणालियों का अर्थ पुराना, जर्जर ढाँचा नहीं है। ये प्रणालियाँ सरकार द्वारा नियंत्रित प्रणालियों से भिन्न हैं। आधुनिक प्रणालियाँ ऊँची लागत वाली तो होती ही हैं, पर्यावरण के सन्दर्भ में भी बड़ी कीमत वसूलती हैं। इनसे मिले पानी का उपयोग आमतौर पर मौसम के अनुकूल खेती के बुनियादी मानदण्डों के विपरीत होता है। नलकूपों से भारी मात्रा में भूजल निकाला जा रहा है।

पारम्परिक प्रणालियों में सस्ती, आसान तकनीक का प्रयोग होता था जिससे स्थानीय लोग भी आसानी से कारगर बनाए रख सकते थे। आधुनिक प्रणालियों ने समुदायों को तोड़ दिया और बाजार के सिद्धान्तों पर चलने वाली आधुनिक प्रणालियाँ वितरण के मोर्चे पर कच्ची साबित हुई है।

मौजूदा महत्त्वपूर्ण पारम्परिक संरचनाएँ

1. तालाब/बन्धीस

तालाब, एक प्रकार के जलाशय हैं। ये प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। प्राकृतिक तालाब जिसे कई क्षेत्रों में परिवारियों कहा जाता है, का एक अच्छा उदाहरण बुन्देलखण्ड के टीकमगढ़ के तालाब हैं। जबकि कृत्रिम जलाशय के उदाहरण उदयपुर की झील हैं। जिन जलाशयों के क्षेत्रफल पाँच बीघे से कम होता है उन्हें तमाई कहते हैं। मध्यम आकार के जलाशयों को बन्धी और तालाब कहा जाता है। बड़े जलाशयों को झील, सागर या समन्दर कहा जाता है। गर्मी में जब पोखरियों का पानी सूख जाता है तब उसमें खेती भी हो सकती है। कई स्थानों पर इनके अंदर भी कुएँ खोदे जाते थे ताकि भूमिगत जलाशयों को रिचार्ज किया जा सकता है।

2. खादिन/खड़ीन

खड़ीन मिट्टी का एक एसा बांध है जो किसी ढलान वाली जगह के निचे बनाया जाता है जिससे ढलान पर गिरकर निचे आने वाली पानी रुक सके। यह ढलान वाली दिशा को छोड़कर बाकि तीन दिशाओं को घेरती है। खड़ीन से जमीन में नमी बढ़ने के साथ-साथ बहकर आने बलि खाद एवं मिट्टी से उर्वरता में भी वृद्धि होती है। ऐसी जल संरचनाएं राजस्थान में प्रचलित हैं।

- खादिन कृषि के लिए सतही अपवाह जल की कटाई के लिए डिज़ाइन किए गए सरल निर्माण हैं।

- खड़ीन की मुख्य विशेषता, जिसे धोरा भी कहा जाता है, एक लंबा मिट्टी का तटबंध है जो बजरी के ऊपर की पहाड़ी ढलानों पर बनाया जाता है।

- 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा पहली बार डिजाइन की गई, यह प्रणाली प्राचीन उर (वर्तमान इराक) के लोगों की सिंचाई विधियों के समान है।

3. बावड़ी या बावली (जल मंदिर सीढ़ियाँ या सीढ़ीदार कुएँ)

ये सामाजिक कुएँ हैं, जिनको मुख्यतः पीने के पानी के स्रोत के रूप में उपयोग में लाया जाता था। इनमें से अधिकांशः काफी पुराने हैं और कई बंजारों द्वारा बनाए गये हैं। इनमें पानी काफी लम्बे समय तक बना रहता है। क्योंकि वाष्पीकरण की दर बहुत कम होती है।

यह एक ऐसी संरचना है जो केवल भारत में पाई जाती है। यह भारत के शुष्क क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय रहा है। इसका उपयोग वर्षाजल संग्रहण एवं पीने के पानी के लगातार उपलब्धता के लिये किया जाता है। इस प्रकार के कुएँ बनाने का विचार सूखे की समस्या के कारण आया। इनके विभिन्न क्षेत्रों में उनके नाम अलग-अलग हैं जैसे वाव, वावड़ी, बावरी, बावली एवं बावड़ी। उदाहरण स्वरूप अहमदाबाद के पास अडालज वाव हैं जिसमें 6 मंजिलें हैं। यह एक मंदरि है जो एक कुएँ पर जाकर समाप्त होता है। इनकी मंदिरनुमा संरचना एवं जल उपलब्धता के लिये महत्ता को ध्यान में रखते हुए इन्हें जलमंदिर भी कहा जाता है।

नागरिक, सामरिक या परोपकारी कारणों से कुलीनों द्वारा निर्मित, बावड़ी धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं थीं जिनसे हर कोई पानी खींच सकता था। इन खूबसूरत बावड़ियों में आम तौर पर सुंदर मेहराब, नक्काशीदार रूपांकनों और कभी-कभी, उनके किनारों पर कमरे होते हैं। बावड़ियों के स्थान अक्सर उस तरीके का सुझाव देते हैं जिसमें उनका उपयोग किया जाता था। गांवों के भीतर बावली का उपयोग मुख्य रूप से उपयोगितावादी उद्देश्यों और सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता था। व्यापार मार्गों पर बावड़ियों को अक्सर विश्राम स्थलों के रूप में देखा जाता था। कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले बावड़ियों में जल निकासी व्यवस्था थी जो खेतों में पानी लाती थी। यह संरचना किसी भी धर्म या जाति के लोगों द्वारा मुफ्त में पानी खींचने के लिए खुली थी। चंडी बावड़ी, राजस्थान, अग्रसेन की बावली, दिल्ली, रानी की वाव, गुजरात, हम्पी पुष्करणी कर्नाटक, कुछ प्रसिद्ध बावली हैं जिन्हें अवश्य देखना चाहिए।

4. झालर

झालर कृत्रिम टैंक है जिनका उपयोग धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में होता है लेकिन इसके जल का उपयोग पीने के लिये नहीं करते हैं। झालारा आमतौर पर आयताकार आकार के बावड़ी होते हैं जिनमें तीन या चार तरफ सीढ़ियाँ होती हैं। यह अपने से ऊंचाई पर स्थित जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव को इकट्ठा करती हैं। झालरों का निर्माण धार्मिक अनुष्ठानों, शाही समारोहों और सामुदायिक उपयोग के लिए पानी की आसान और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। जोधपुर शहर में आठ झालर हैं, जिनमें से सबसे पुराना महामंदिर झालारा है जो 1660 ई. का है।

5. कुण्ड

सामान्य तौर पर कुण्ड का अर्थ भूगर्भीय टैंक होते हैं। जिनका विकास सूखे की समस्या के समाधान के लिये किया गया था। जो धार्मिक स्थान है वहाँ कुण्ड पवित्र माने जाते हैं और उनमें प्रदूषण फैलाने की मनाही होती है। जैसे गौरी कुण्ड, सीता कुण्ड, ब्रह्म कुण्ड इत्यादि। कई बार ऐसे कुण्ड नदियों के किनारे की कुण्ड स्थापित किये गए हैं। प्राचीन काल में भारत में कुण्ड जल उपलब्धता के एक प्रमुख स्रोत थे।

गुजरात में वर्षा जल को पूरे वर्ष तक संरक्षित रखने वाले जलनिकाय ‘कुंड’ कहलाते हैं। इन जलकुंडों की गहराई लगभग 6 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर होती है। गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्रों में भूजल काफी ऊँचा है तथा यहाँ पर जल संचयन हेतु बावड़ियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें ‘वाव’ कहते हैं। इन वावों से चड़स द्वारा पानी खींच कर उपयोग में लेते हैं। अहमदाबाद में पन्द्रहवीं सदी में अनेक ताबाल बने थे, जिनमें से अधिकांश का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कराया था। यहाँ की मानसर झील प्रसिद्ध है, जिसमें वर्ष भर जल रहता है। इसका क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर है। इसमें पानी कुंड से आता है। खेड़ा, बड़ोदरा व कारावन में भी काफी मात्रा में तालाब विद्यमान हैं।

6. कुहल

कुहल विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार की नहरें होती हैं जिनका उपयोग ग्लेशियर के पिघलने से पानी को गाँवों तक पहुँचाने के लिये किया जाता है। कुल्ह जम्मू में भी पाए जाते हैं।

7. गड़

असम में राजाओं ने वर्षाजल संरक्षण के लिये तालाब और कुण्ड बनाए थे। कई स्थानों पर गड़ का उपयोग नदी के पानी को चैनलाइज करने के लिये किया गया था। गड़ बड़े नाले की तरह होते हैं। गड़ों का उपयोग सिंचाई के लिये किया जाता था। साथ बाढ़ की विभीषिका रोकने के लिये भी होता था।

8. इरी

तमिलनाडु में प्राचीन तालाब ‘इरी’ नाम से जाने जाते हैं। तमिलनाडु के सिंचित क्षेत्र का एक-तिहाई हिस्सा इन्हीं ‘इरी’ (तालाबों) से सिंचित होता है। इन ‘इरी’ नामक जल निकायों का बाढ़ नियंत्रण, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने,भूक्षरण को रोकने और वर्षा जल की बर्बादी को रोकने,भूजल भंडार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई गई है। इरी स्थानीय जलागम क्षेत्रों को एक पारम्परिक जल प्रबंधन प्रणाली के रूप में उपयुक्त जलवायु की पृष्ठभूमि भी प्रदान करते हैं और उनके बिना धान की खेती असंभव होती है।

9. कट्टा

कट्टा बहते पानी को रोकने के लिये नदियों, धाराओं और लघुधाराओं के आर पार खड़े किये गए अवरोधक हैं। कट्टा बनाने में सारा समुदाय जुटता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी और पत्थरों के माध्यम से बनाए जाने वाले कट्टे महज गर्मी के तीन चार महीनों के लिये होते हैं।

कट्टे के माध्यम से रोके गए ढेर सारे पानी को धारा के दोनों तरफ की ज़मीन भी सोख लेती है। ज़मीन में धीरे-धीरे जाने वाली नमी अपने खेती के लिये बने पास के कुओं में प्रवाहित करती है। कट्टों की शृंखला नदियों में पानी का स्तर बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है और यह किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है।

प्राचीन काल में गौंडवाना क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे, वाटर हारवेस्टिंग के कुशल प्रबन्धन के लिए विख्यात था। गौंड राजाओं ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की नीतियों पर चलकर ही जल संग्रहण की प्रणालियों द्वारा सिंचाई करने वाले किसानों को लगान से मुक्त कर रखा था। सम्भलपुर भूभाग में इस पारम्परिक जलप्रबन्धन की व्यवस्था ‘कट्टा’ परंपरा के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा के बारगढ़ जिले में स्थित बिजेपुर की ‘रानी सागर’ कट्टा प्रणाली वाटर हारवेस्टिंग की एक सामुदायिक प्रणाली है जिसका प्रारम्भ गौंड राजाओं द्वारा किया गया था और आज भी इस प्रणाली का अवशेष ‘रानी सागर’ कट्टा में देखा जा सकता है।

10. फड

महाराष्ट्र स्थित पुणे के निकट नानाघाट की वाटर हारवेस्टिंग तकनीक को विश्व की प्राचीनतम जल संचयन तकनीक के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। यहां प्राचीन व्यापार मार्ग पर बने पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाए गए कृत्रिम जलकुंड तथा अन्य जलाशय भारतीय जलविज्ञान का सुन्दर निदर्शन हैं। महाराष्ट्र में ही कृषि जल से सम्बन्धित हारवेस्टिंग प्रणाली ‘फड’ के नाम से जानी जाती है। सामूहिक रूप से की जाने वाली इस सिंचाई योजना के अन्तर्गत नदी के तटवर्ती सिंचाई क्षेत्र को खंडों में विभाजित कर लिया जाता है जिसे ‘फड’ कहते हैं। इस क्षेत्र के सभी किसान अपने अपने ‘फडों’ में नहर और नालियां खोदते हैं तथा नदी पर स्थित किसी बड़े बांध या जलाशय से अपने अपने फडों में जल पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं।

11. आहार-पयैन

बिहार में ‘आहार-पयैन’ नाम से प्रसिद्ध वाटर हारवेस्टिंग तकनीक मौर्य काल से चलती आ रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे ‘आहारोदक’ सेतुबन्ध के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में ‘आहार’ जल के बांध या तालाब को कहते हैं तथा नदी के साथ जोड़कर बनाई गई नहर ‘पयैन’ कहलाती है। ग्रीक यात्री मैगस्थनीज जिसने चन्द्रगुप्त मौर्य (340-293 ई.पू.) के काल में भारत भ्रमण किया था, इन नदियों और नहरों से जुड़ी ‘वाटर हारवेस्टिंग’ प्रणालियों का वर्णन किया है।

12. टंका

टांका एक पारंपरिक वर्षा जल संचयन तकनीक है जो राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए स्वदेशी है। टांका एक बेलनाकार पक्का भूमिगत गड्ढा होता है जिसमें छतों, आंगनों या कृत्रिम रूप से तैयार किए गए जलग्रहण क्षेत्रों से वर्षा का पानी बहता है। एक बार पूरी तरह से भर जाने के बाद, एक टाँके में जमा पानी पूरे शुष्क मौसम में रह सकता है और 5-6 सदस्यों के परिवार के लिए पर्याप्त होता है। इन शुष्क क्षेत्रों में जल सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण तत्व, टंका परिवारों को दूर के स्रोतों से पानी लाने के रोजमर्रा के कठिन परिश्रम से बचा सकता है।

यह विचार सत्त समावेशी विकास को निरूपित करता है। बड़े टैंक पूरे गाँव की आवश्यकता को पूरा करते थे। इसके अतिरिक्त बड़े टैंकों का उपयोग बाढ़ को रोकने, मृदा अपरदन रोकने, तथा भूगर्भीय जलस्रोतों को रिचार्ज करने के लिये किया जाता था। इनका प्रबंध किसी शक्ति या पूरे गाँव के जिम्मे होता है। टैंकों को इरिस भी कहते हैं। इरिस भारत में जल प्रबन्धन के लिये किये गये प्राचीनतम संरचनाओं में एक हैं। दक्षिण भारत में टैंक मंदिर स्थापत्य से सीधे तौर पर जुड़े हैं साथ ही टैंकों का निर्माण सिंचाई सुविधा के लिये भी किया गया था। चोल राजाओं ने वर्षाजल संरक्षण के लिये बहुत से टैंकों का निर्माण कराया था। प्राचीन काल के सभी मंदिरों में टैंक की व्यवस्थाओं को जो न केबल आगंतुकों को जल उपलब्ध कराते रहे हैं बल्कि भूजल स्तर को भी बनाए रखने के लिये उपयोग में लाया जाता है।

13. नाड़ी

राजस्थान में जोधपुर के पास पाई जाने वाली नाड़ियाँ गाँव के तालाब हैं जो आसपास के प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्रों से एकत्रित वर्षा जल को संग्रहित करते हैं। नाडी के स्थान का उसकी भंडारण क्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसलिए नाडी के स्थान का चयन उसके जलग्रहण और अपवाह विशेषताओं के सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद किया जाता है। चूंकि नाड़ियों को पानी की आपूर्ति अनियमित, मूसलाधार बारिश से होती थी, इसलिए उनमें बड़ी मात्रा में रेतीले तलछट नियमित रूप से जमा हो जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप त्वरित गाद निकलती थी। एक स्थानीय स्वैच्छिक संगठन, मेवाड़ कृषक विकास समिति (एमकेवीएस) पुरानी नाड़ियों में स्पिलवे और गाद जाल जैसी प्रणालियों को जोड़ रही है और गाद को रोकने के लिए उनके जल निकासी बेसिन के वनीकरण को बढ़ावा दे रही है।

14. जोहड़

जोहड़ एक प्रकार के छोटे चेक डैम होते हैं जिनका उपयोग वर्षोजल को इकट्ठा करने और भूजल की स्थिति को और बेहतर करने का काम किया जाता था।

जोहड़, भूजल के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक, छोटे मिट्टी के चेक डैम हैं जो वर्षा जल को पकड़ते और संग्रहीत करते हैं। तीन तरफ प्राकृतिक रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में निर्मित, क्षेत्र की खुदाई करके एक भंडारण गड्ढा बनाया जाता है, और खुदाई की गई मिट्टी का उपयोग चौथी तरफ एक दीवार बनाने के लिए किया जाता है। कभी-कभी, कई जोहड़ गहरे चैनलों के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें एक ही आउटलेट नदी या नाले में खुलता है। यह पानी के गड्ढों को संरचनात्मक क्षति को रोकता है जिन्हें कर्नाटक में मदक और ओडिशा में पेमघरा भी कहा जाता है।

भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक जल संरक्षण संरचनाओं की सूची

| संरचना | व्याख्या | राज्य/क्षेत्र |

| जिंग | बर्फ से जल इकट्ठा करने का टैंक | लद्दाख |

| कुल | पर्वतीय क्षेत्रों में जल के नाले | जम्मू, हिमाचल |

| नौला | छोटे तालाब | उत्तरांचल |

| कुह्ल | प्राकृतिक धाराओं से सिंचाई का बाँध | हिमाचल प्रदेश |

| खत्रि | पत्थरों को कुरेद कर बनाए गए टैंक | हिमाचल प्रदेश |

| अपतानी | सीढ़ीनुमा क्षेत्र जहाँ पानी के आने और निकलने के रास्ते होते हैं। | अरुणाचल प्रदेश |

| आबो | रन ऑफ (बहते पानी का संग्रहण) | नागालैंड |

| कियो-ओ-निही | नदियों से नहर | नागालैंड |

| बाँस बूँद सिंचाई | बाँस की नलियों के द्वारा धाराओं से जल लाकर ड्रिपइरिगेशन | मेघालय |

| डोंग | तालाब | असम |

| डूंग/झंपोस | धान के खेतों एवं छोटे सिंचाई नहर धारा को जोड़ने वाले | प. बंगाल |

| आहर-पइन | कैचमेन्ट बेसिन में बाँध एवं नाले/नहरें बनाना | द. बिहार |

| दिघी | छोटे चौकोर या गोल जलाशय जिन्हें नदी से भरा जाता था। | दिल्ली एवं आसपास |

| बावली | सीढ़ीदार कुएँ | दिल्ली-आसपास |

| कुण्डा/कुण्डी | जमीन के अंदर संचयन | प. राजस्थान |

| कुई/छेरी | टैंकों के पास गहरे पिर | प. राजस्थान |

| बावरी/बेर | सामाजिक कुएँ | राजस्थान |

| झालर | टैंक | राजस्थान/गुजरात |

| नदी | गाँव के तालाब | जोधपुर |

| टंका | जमीन के अंदर टैंक | बीकानेर |

| खादिन | निचले पहाड़ी ढलानों पर बाँध | जैसलमेर |

| ताव/बावरी बावली/बावड़ी | सीढ़ीनुमा कुएँ | गुजरात/राजस्थान |

| विरदास | कम गहरे कुएँ | कच्छ |

| पार | जल संग्रह क्षेत्र, जिसे कुएँ के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। | गुजरात/राजस्थान |

| ताबाल/बंधिस | जलाशय | बुंदेलखण्ड |

| साझा कुआँ | खुले कुएँ | मेवाड़ |

| जोहड़ | मिट्टी के चेक डैम | अलवर |

| नाडा/बाँध | पत्थर के चेक डैम | मेवाड़ |

| पत | नदियों के बीच में डाइवर्जन बाँध | झाबुआ |

| रापत | वर्षा जलसंयत्र टैंक जैसी संरचना | राजस्थान |

| चन्देला टैंक | टैंक | राजस्थान |

| कुन्देला टैंक | टैंक | राजस्थान |

| फटा/मुंड | पानी के रास्ते में मिट्टी के बाँध | उड़ीसा |

| चेरूबु | वर्षाजल संग्रहण जलाशय | चितूर, डप्पा |

| कोह्ली | टैंक | महाराष्ट्र |

| भंडार | चेक डैम | उ. प. महाराष्ट्र |

| फड़ | चेक डैम एवं नहरें | उ.प. महाराष्ट्र |

| रामटेक | भूगर्भीय जलस्रोत एवं सतही जल स्रोतों का नेटवर्क | रामटेक |

| सुरन्गम | क्षैतिज कुएँ | कासारगोड |

| कोराम्बु | घास एवं अन्य पौधा तथा कीचड़ से कासारगोड बने तात्कालिक बाँध | कासारगोड |

| घेरो | टैंक | तमिलनाडु |

| उरानी | तालाब | तमिलनाडु |

Also refer :

- Download the pdf of Important MCQs From the History Of Ancient India

- List Of Important Inscriptions In India

- Know About Ecological Pyramids